「外れやすい肩」を根本から。脱臼ぐせは“肩だけ”の問題ではありません。

過去の脱臼後に外れやすさ・不安感・痛みが残る…それは肩だけでなく、肩甲帯・胸郭・体幹の連動低下や使い方のクセが背景にあることが少なくありません。整形外科での評価を基礎に、当院では再発を防ぐ使い方と機能改善に焦点を当てたケアを行います。※脱臼そのものの整復は医療機関の範囲です。

患者さまの声(例)

- [症例] スポーツ障害肩(脱臼癖の予防)(T様)

- 「あっという間に良くなりました。」(30代 男性/ルーズショルダー・脱臼癖・ゴルフ肘)

滋賀LSCに寄せられた患者さまの声一覧

※当院は完全予約制/日曜・祝日休みです。

脱臼ぐせの原因

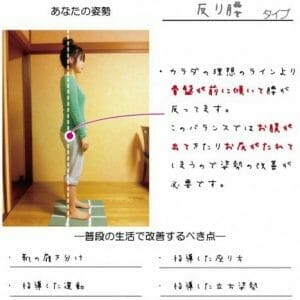

初回の脱臼後に関節包・靭帯・関節唇がゆるみ、肩甲骨のコントロール低下や姿勢不良が重なると、上腕骨頭が前外側(外転+外旋位)で不安定になりやすくなります。十分なリハビリがないまま復帰すると再発リスクが上がります。

脱臼くせのタイプ

1. カラダの問題で起こるタイプ

- 関節包・靭帯の弛緩/関節唇の損傷による適合性低下

- 肩甲帯機能低下(肩甲骨の上方回旋・後傾不足、胸椎後弯の影響)

- 回旋筋腱板(ローテーターカフ)の筋力・協調低下

2. 生活環境・動作の問題で起こるタイプ

- 投球・バレー・テニス等の反復する肩を上げる動作

- デスクワーク姿勢などで肩が前に巻き、関節に偏った負担

3. その他

- 外傷歴(転倒・交通事故)/リハビリ不足/全身的な関節弛緩傾向

当院のアプローチ(急性〜回復〜再発予防)

重要:脱臼そのものの整復は医療機関で行ってください。当院は医療評価をふまえた機能回復と再発予防を担当します。

1. 急性〜亜急性期:守る・腫らさない

>刺激量コントロール:痛みの少ない中間位を確保、必要に応じてテーピング/簡易固定。アイシング(10〜15分)で炎症管理。

>禁忌肢位の回避:外転+外旋の終末域は避ける。

2. 回復期:肩甲帯の再教育とカフ強化

>肩甲骨コントロール:後傾・上方回旋の誘導、胸椎の可動性改善。

>ローテータ・カフの等尺性から:0〜30°の安全域で内外旋の等尺性→弾性抵抗へ段階的に。

3. 再発予防:フォーム・荷重線・競技復帰設計

投球・サーブ・スイングなど、体幹からの力の伝達を最適化し、肩単独に負担が集中しないフォームへ。職業動作も含めて再発リスクを最小化します。

受診の目安/セルフチェック

- 脱臼が疑われる外傷直後/変形・劇痛・しびれ・力が入らない

- 腕を上げる途中で外れそうな不安

- 夜間痛、引っかかり感・音、反復する亜脱臼感

- 数日で改善がみられない/日常動作に著しい支障

初回の流れ

- 問診:受傷歴・再発状況・競技/仕事内容を聴取

- 評価:肩甲帯機能・胸椎可動・カフ筋力・不安定肢位

- 説明:原因仮説と段階的リハ計画、禁忌肢位の共有

- 施術:肩甲帯の機能回復+軟部組織ケア+ホームプログラム

この症状で用いるカイロプラクティックのテクニック

- 骨の歪み:関節マニュピレーション/四肢テクニック

- 筋・軟部組織:MET(筋マニュピレーション)/ニモ・テクニック/テーピング/キネシオテーピング/アイシング

よくある質問

サポーターはずっと必要ですか?

炎症期の刺激量コントロールに有効ですが、常用し続けると筋機能低下を招く場合も。段階的に卒業できるよう指導します。

いつから運動を再開できますか?

痛みと不安定感が落ち着き、肩甲帯コントロールと等尺性がクリアできてから段階的復帰。競技別の基準をお伝えします。

手術が必要な場合はありますか?

反復性脱臼や大きな損傷では外科が適応となることがあります。医療機関の評価を基に、保存療法か手術かの判断をサポートします。

まずは相談

相談だけでも歓迎です。 競技動画や使用道具の写真があると、再発リスクの特定がスムーズです。

ご予約前のご相談歓迎。